ⅰ.統計データの集計区分

統計データの集計区分は、データ種別によって都道府県単位、市区町村単位、小地域(町丁字)単位、メッシュ単位などがある。また、メッシュでも最新の国勢調査や経済センサスのように、1kmや500mだけでなく、250mなど年々細分化されたデータが増えてきている。

・小地域やメッシュ単位まで集計されているもの:国勢調査、経済センサス、商業統計調査 等

・都道府県や市町村単位で集計されているもの :住宅・土地統計調査、観光入込客統計 等

ⅱ.小地域とメッシュの違い

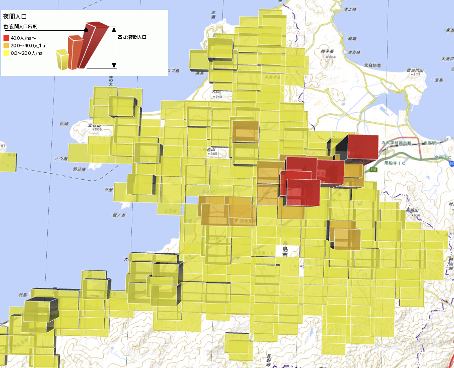

小地域は、市街地の中心ほど細かく区分され、逆に郊外や山間部など市街地から離れるにつれて集計範囲が大きくなる。

一方、メッシュは全国どの場所でも面積は概ね同じであり、密度の比較などを容易に行うことができる。

ⅲ.メッシュの種類と特徴

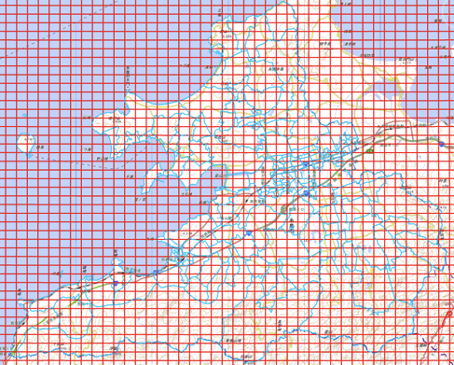

メッシュは、緯度・経度に基づき地域を隙間なく網の目(Mesh)の区域に分けたもので、それに統計データをそれぞれの区域に編成したものが地域メッシュ統計である。

総務省統計局を始め国の行政機関が作成している地域メッシュ統計の主なものは、行政管理庁告示第143号の「標準地域メッシュ」を使用して作成されている。

出典:地域メッシュ統計の概要

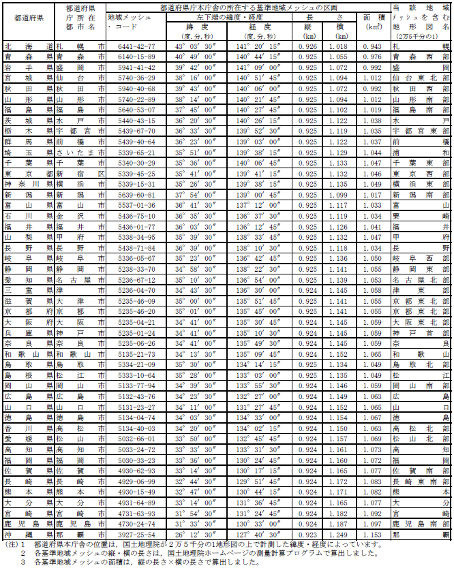

基準地域メッシュの形は一辺がほぼ1㎞の正方形といわれているが、メッシュは緯度経度により区分されているため、実際にはやや横長の長方形となっている。また、基準地域メッシュは地球上のどこにあるかによって大きさが異なる。

例えば、北海道札幌市の基準地域メッシュの横の長さが1,018mであるのに対し、沖縄県那覇市の基準地域メッシュの横の長さは1,249mで、その差は231mにもなる。これに対して、縦の長さは、札幌市の基準地域メッシュの926mに対して、那覇市の基準地域メッシュが923mと、3mしか違わない。また、面積は、札幌市の基準地域メッシュが943,000㎡、那覇市の基準地域メッシュが1,153,000㎡と、那覇市の基準地域メッシュの方が札幌市の基準地域メッシュに比べ約1.2倍大きくなる。

このように、地域メッシュは区分の仕方が同じであっても位置によって大きさが異なり、特に遠距離間で地域メッシュ統計を比較する際には、形状と大きさについて十分注意を払わなければならない。

出典:地域メッシュ統計の概要

ⅳ.測地系について

地球上の位置を経度・緯度で表わすための基準を測地基準系(測地系)といい、地球の形に最も近い回転楕円体で定義されている。

座標系には、従来から使用されてきた日本測地系(旧測地系)と、2001年以降に使用されている世界測地系(新測地系)があり、測地系間で400~450m程度ずれるといわれている。

国勢調査では、1990年までは日本測地系、1995~2005年は日本測地系、世界測地系の双方、2010年以降は世界測地系のみで作成されており、経年変化データを作成する際などに注意が必要である。

ⅴ.データ加工の取り扱いと正確さ

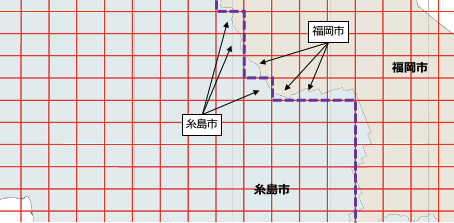

- 行政区域境付近のメッシュ

市区町村の行政界とメッシュ境界は一致しない。そこで、複数の市区町村に跨るメッシュに関しては、含有面積が最も大きい市区町村のメッシュとして割り当てている。したがって、行政区域単位で集計された人口などの数値とメッシュの合計値は必ずしも一致しない。

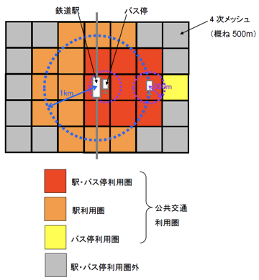

- 公共交通利用圏の設定

公共交通利用圏は、鉄道駅およびバス停からの距離により設定している。

駅利用圏は鉄道駅より半径1kmの範囲が含まれているメッシュ、バス停利用圏はバス停より半径300mの範囲が含まれているメッシュとしている。